矿物质谱系独特,硒、锌等微量元素含量达到普通产品的3-5倍。此外,还含有多种特殊活性物质,如多糖、多酚、生物碱等,具有明确的保健功能。这些研究成果为西藏农产品价值提升提供了科学依据,也为产品开发指明了方向。未来需要加强功效验证研究,完善营养数据库,推动科研成果转化应用。西藏农产品出口保持稳定增长,主要销往欧盟、日本、东南亚等高级市场。出口产品以有机认证、地理标志产品为主,2023年出口额达1.2亿美元。国际竞争优势明显:生态环境纯净,产品安全优良;特色资源独特,具有不可替代性;文化内涵丰富,市场吸引力强。但出口规模仍然偏小,只占总产量的5%左右,主要制约因素包括:国际认证壁垒高,符合率不足40%;物流成本高昂,国际航线稀缺;品牌影响力弱,国际市场认知度低。需要加强国际标准对接,建设出口示范基地,拓展海外营销渠道。西藏农产品受惠于高原的传统手工艺、银器原料来自本地。江苏季节性农产品品牌

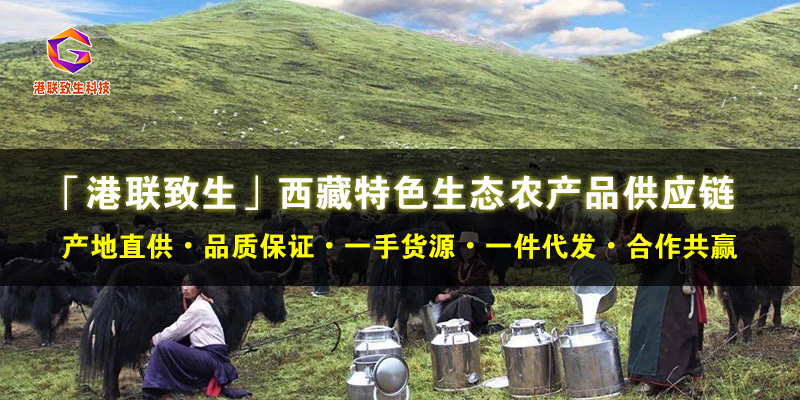

西藏高原平均海拔超过4000米,形成了独特的农业生产环境。这里年均日照时数超过3000小时,强烈的太阳辐射促进植物光合作用,有利于糖分和营养物质的积累。昼夜温差普遍在15-20℃之间,明显延长了农作物的生长周期,使得干物质积累更加充分。高原地区空气稀薄,含氧量只为海平面的50%-60%,这种低氧环境促使植物产生更多具有生物活性的次生代谢产物。冰川融水灌溉系统富含矿物质,为作物提供了均衡的微量元素补充。这些自然条件的独特组合,造就了西藏农产品高营养、低污染、活性成分丰富的品质特征,在国内外市场具有独特的竞争优势。甜茶质量安全西藏农产品在高原的数字化农业进程中,智慧农业赋能的农产品更具竞争力。

西藏农业发展面临生态保护与产业发展的双重挑战,需要平衡推进。气候变化影响加剧,干旱发生率上升35%,对农业生产造成不利影响。生物多样性保护压力增大,部分野生资源濒临枯竭,遗传资源流失风险高。土壤退化风险存在,12%的耕地出现不同程度的沙化,威胁农业基础。资源利用效率偏低,农业用水有效利用率只45%,存在浪费现象。可持续发展策略应包括:完善生态补偿机制,建立保护性开发模式,实现生态经济双赢;发展循环农业,提高资源利用效率,减少环境污染;加强气候变化适应性技术研发应用,提升抗风险能力;建立濒危资源保护区,实施科学利用计划。到2025年,力争实现农业用水效率提高20%,生态种植面积占比达到65%,构建绿色低碳的现代农业产业体系。

西藏高原独特的地理环境孕育了众多特色农作物,这些作物在长期的自然选择中形成了极强的环境适应性。生长在海拔3000米以上的农作物普遍具有高蛋白、高纤维、低脂肪的特点,其特殊营养成分的形成与高原强紫外线、昼夜温差大等气候条件密切相关。科学研究表明,这些作物中活性物质的含量明显高于低海拔地区同类产品,如某些谷物中的β-葡聚糖含量可达普通品种的2-3倍。当地采用传统与现代相结合的种植方式,既保留了原生态种植区,又通过品种改良提高了单产,形成了独特的农业生产体系。西藏农产品在高原的壮丽风光下孕育,高原蜂蜜制品、花粉产品品质好。

西藏高原独特的地理环境为农产品生长提供了得天独厚的条件。平均海拔4000米以上的高原地形,形成了强烈的太阳辐射和明显的昼夜温差。这里年均日照时数超过3000小时,紫外线强度是平原地区的5-8倍,这种特殊的光照条件促进了植物光合作用和次生代谢产物的积累。昼夜温差普遍在15℃以上,有效延长了农作物的生长周期,使得干物质积累更加充分。高原空气稀薄,含氧量只为海平面的50%-60%,这种低氧环境诱导植物产生更多具有生物活性的功能性成分。冰川融水灌溉系统富含矿物质,为作物提供了均衡的微量元素补充。这些独特的自然条件共同作用,形成了西藏农产品高营养、低污染、活性成分丰富的品质特征。西藏农产品得益于高原的多元民族,各民族特色农产品汇聚展现独特魅力。北京本地农产品一件代发

西藏农产品以高原的天然草场为依托,藏羊地毯原料、羊毛衫品质上乘。江苏季节性农产品品牌

西藏农产品产业化进程加速推进。全区培育农业产业化联合体25个,带动农户12万户。建立"企业+合作社+农户"利益联结机制,订单农业占比达40%。产业融合趋势明显,发展休闲农业经营主体800家。但产业化水平仍然不高:产业链条短,精深加工环节薄弱;组织化程度低,小农户经营占70%;要素保障不足,融资难问题突出。产业化升级路径应包括:延伸产业链条,发展精深加工;培育新型主体,提升组织化程度;强化要素保障,完善产业配套;推动三产融合,拓展农业功能。西藏农产品承载着丰富的文化价值。传统农耕文化保存完整,保留着独特的耕作历法和农事节庆。饮食文化特色鲜明,形成了一套完整的食材处理技艺。生态文化理念先进,体现了人与自然和谐共生的智慧。但文化价值开发不足:文化内涵挖掘不深,产品故事性弱;文化创意应用有限,设计同质化严重;文化体验项目单一,参与度不高。文化赋能方向应包括:建立农产品文化档案,系统梳理文化脉络;开发文化创意产品,提升设计水平;建设文化体验基地,增强互动性;举办农事节庆活动,扩大影响力。江苏季节性农产品品牌

文章来源地址: http://nongye.spyljgsb.chanpin818.com/ncpdljm/deta_27320733.html

免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。

[VIP第1年] 指数:3

[VIP第1年] 指数:3